作曲する機械

情報技術革新は、人間と技術のフィードバックを通じて、さまざまな分野における新たな発見を促します。音楽もまた同じであるでしょう。

中高時代に学園祭バンドに凝り始めた頃の私のお気に入りは、当時の多くの中高生と同様、日本で当時人気の英国ハードロック系バンドだった。そこに、「スティーリー・ダン」や「ジョー・ジャクソン」など、未知の米国の音楽をいろいろ教えてくれたのが、別のバンドのベーシストだったW君である。

W君イチオシだったスティーリー・ダンの中心人物、ドナルド・フェイゲンが、ソロに転じて作った最初アルバム"The Nightfly"のシングル曲が、名曲"I.G.Y."(国際地球観測年)である。「国際地球観測年だった1957~58年頃の人々による、科学技術が進歩した未来への想いを描いた」とされる歌詞は、強烈なアイロニーに満ちている。

The future looks bright

(未来は明るい)

A just machine to make big decisions

(重要な決定は機械がやってくれる)

Programmed by fellows with compassion and vision

(その機械は、思いやりとビジョンを持った人々がプログラムしている)

We'll be clean when their work is done

(彼らが仕事をしてくれるので我々は汚れない)

We'll be eternally free yes and eternally young

(我々はずっと自由で、ずっと若いまま)

What a beautiful world this'll be

(何て美しい世界)

What a glorious time to be free.....

(何と自由な、輝かしい時代)

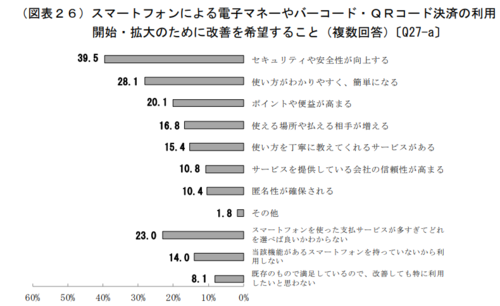

もちろん、この曲の強烈なアイロニーは、今やますます痛感されるようになっている。現在、多くの人々が科学技術に感じている警戒感はまさに、誰がプログラムしているのかわからない機械によって自分たちの命運が左右されることへの懸念だろう。機械が私たちの職や自由を奪ってしまうのではないか。私たちの財布に手を突っ込んで勝手にお金を抜き取ってしまうのではないかと(実際、キャッシュレス決済に対して人々が望むことの1位は「セキュリティや安全性の向上」であり、現在、ドコモ口座を悪用した犯罪が大ニュースになっているのも頷ける)。

(注)日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」(2020年6月調査)より

"The Nightfly"のもう一つのシングル曲"New Frontier"では、ケネディ政権の「ニューフロンティア政策」の下で作られた核シェルターの中で若者がパーティをするという、さらに強烈な皮肉が語られている。この曲のMVの、地上で防護服を着た恋人と再会するシーンは印象的過ぎて、ポストコロナの世界がこうならないよう、心から願う。

しかし、ドナルド・フェイゲン自身はむしろ、音楽に新技術を積極的に取り込んだ先駆者として知られている。"The Nightfly"は、世界で最初にデジタル技術を総動員した超先進的アルバムとして有名である。技術の盲信に警告を発し続けたドナルド・フェイゲンは同時に、技術の活用が音楽を豊かにする可能性も信じていたように思える。

デジタル技術と作曲

「人間とAI」について議論をする際に時々出てくるのが、「AIは囲碁やチェスでは人間に勝てても、音楽や小説の創作はなお人間の領域ではないか」といった議論である。

小説の方は良くわからないが、少なくとも音楽については、そうとも言いきれないように思う。

まず、音楽はもともと数学との親和性が高い。例えば、ピアノには88の音があるが、これらの音が同頻度で登場するわけではない。人間は「ドミソ」のような周波数比がシンプルな和音(ドミソの場合は4:5:6)を「心地よい」と感じる傾向があるため、「ド」の後には「ソ」「ミ」「ソ」など、調性に応じて、音の使われ方には一定の傾向が生じる。また人間は、ロンド、フーガ、ソナタといった一定の繰り返しの「パターン」を好む傾向も持つ(ロックなどの「リフ」も同様である)。その理由については、DNAの構造が持つ繰り返しや制約を反映しているなど諸説あるが、いずれにしても、音楽がある種の「制約」や「ルール」の下で心地良さを生み出している以上、数学的な分析になじみやすいと言える。

(遺伝子音楽の例:人間のホスホグリセリン酸キナーゼのDNAを音楽化)

(出典)Ohno S. & Ohno M., "The All Pervasive Principle of Repetitious Recurrence Governs Not Only Coding Sequence Construction but Also Human Endeavor in Musical Composition" (1986) より。

実際、数学的手法を既に作曲に導入している音楽家は多い。この中には、これまでの音楽から、人間の作曲者が無意識のうちに従ってしまう制約を見つけ出し、これを打ち破って新しい音楽を作るために確率論や幾何学などを応用するものもある。これらを踏まえれば、AIも音楽の可能性を拡げるために貢献できる余地は大いにあるように思える。

また、歴史上の大作曲家も、意識的か無意識かは別として、過去の偉大な作曲家のスタイルを学び、パクリながら、自らのスタイルを確立していくことが殆どである(創作前期は過去の作曲家の楽曲とかなり似た曲を作り、後期になって独自の作風を確立していく、という作曲家は多い)。したがって、AIの学習プロセスは、人間の作曲家の学習プロセスと大きく変わるわけではなさそうである。

人間とAIの橋渡し

残念ながら、日本で「AIと音楽」というと、昨年の紅白歌合戦の「AI美空ひばり」に焦点が当たり過ぎてしまった感がある。しかし、「これまでにない音楽を創り出すために、その新たな道具としてAIを使う」という動きは、各国で広がってきている。

実際、作曲へのAIの活用は、近年になって急速な進歩を遂げており、そのためのさまざまなAIも登場してきている。有名なものとしては、米国の"OpenAI"が開発したMuseNetや、Googleのチームによる"Magenta"などが挙げられる。

AIによる作品は、近年YouTubeなどにもたくさんアップされているので、誰もがその進歩を感じることができるだろう。

囲碁や将棋の分野において、デジタル技術の活用が新手の発見など競技の新たな可能性を切り拓いているように、音楽の分野でも、新技術が音楽のフロンティアを拡げることは、十分にあり得ることだと思う。

冒頭のドナルド・フェイゲンの歌詞を借りれば、AIが「思いやりとビジョンを持っ」て、悪意なく使われそうな分野としてまず思い浮かぶのは音楽かもしれない。それに、音楽という、人間が広く共有する娯楽分野でのAIとのコラボは、「お、AIも良いもの作るね」「結構楽しませてくれるじゃん」と、他の分野でも同様のコラボが可能であることの道標となってくれるのではないか。